擦亮巴蜀文化的灿烂底色

2025-09-24 08:02:00 来源:四川日报

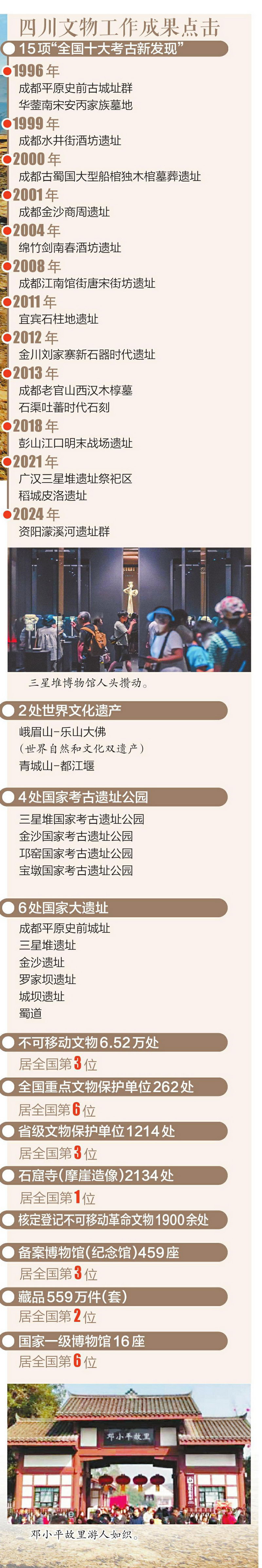

“十四五”期间,四川交出“守护历史文脉、传承中华文明”、文物事业高质量发展的优异答卷

擦亮巴蜀文化的灿烂底色

稻城皮洛遗址考古发掘现场。

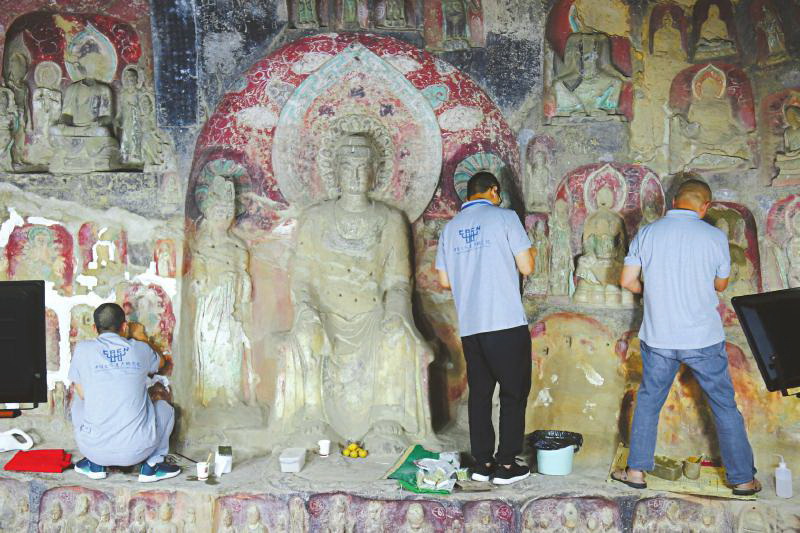

广元千佛崖莲花洞本体保护修复。

金秋九月,全国文博人的目光再度投向四川。从“传承·创新·融合:全球视野下的博物馆教育”国际学术交流活动聚焦博物馆教育,到即将举行的全国考古工作会将发布的“十四五”期间中华文明探源工程成果,再到“考古中国”重大项目成果系列讲座在成都开启公众考古知识盛宴,以及首届三星堆论坛关注考古学视野下的文明互鉴,重大活动不断、重要嘉宾云集、重磅成果频出。

这只是四川蓬勃发展的文物事业的一个缩影。党的十八大以来,党中央高度重视文物工作,为新时代文物事业擘画蓝图、指引航向。在国家文物局的坚强指导下,在省委、省政府的有力推动下,四川考古工作不断探索未知、揭示本源,文物保护创新方式不断取得新突破,博物馆成为公众喜爱的“大学校”,文物事业焕发出勃勃生机,交出了“守护历史文脉、传承中华文明”、文物事业高质量发展的优异答卷。

考古成果频出

揭开古代四川的神秘面纱

“考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作”“认识中华文明的悠久历史、感知中华文化的博大精深,离不开考古学”。回首过往,四川的考古成果屡屡在全国引起广泛关注。

旧石器时代考古取得重大突破。稻城皮洛遗址,表明远古人类早在20多万年前就已经登上了青藏高原。资阳濛溪河遗址,在东亚现代人演化与扩散的关键节点提供了重要材料。遂宁桃花河遗址,为讨论中国南方中更新世晚期至晚更新世的人类行为复杂化、遗址功能分区和空间利用模式等问题提供了关键材料。截至目前,四川旧石器考古调查发现遗址点达200余处,进一步丰富了四川旧石器时代文化序列。

新石器时代考古同样屡有斩获。新津宝墩古城遗址新发现疑似水稻田遗迹,填补了长江上游地区新石器时代晚期水稻遗迹的空白;眉山登云村发现成都平原最南端的宝墩文化时期古城址,为揭示成都平原新石器时代的社会形态等提供了重要材料;马尔康则发现川西地区具有明确测年、年代最早的新石器时代遗存孔龙村遗址,入围2024年中国考古新发现。

三星堆,更是“再醒惊天下”。新发现的六座祭祀坑考古出土了17000余件编号文物,成为中华文明多元一体的生动见证。

重大发现在全省各地频现。盐源老龙头墓地,以西南地区青铜时代标尺性墓地的价值入围2022年中国考古新发现;江口明末战场遗址,成为百年来最重要的明清考古新发现之一,以丰富的出水文物实证张献忠江口沉银传说……初步统计,全省“十四五”期间开展的考古调查多达100余项,包括旧石器、新石器、古蜀文明遗址、蜀道、宋元山城遗址、窑业遗存、石窟寺、六江流域、矿冶遗址、盐业遗址等综合性及专项考古调查,填补了多项空白,为认识四川地区不同历史时期的文化面貌提供了全新资料。

考古遗址不仅要发掘好,还要保护好和研究好。在三星堆遗址新一轮考古发掘中,四川创新考古发掘新模式,坚持“课题预设、保护同步、多学科融合、多团队合作”工作理念,成为建设“中国特色、中国风格、中国气派的考古学”的生动实践。依托系列考古调查和发掘,川渝地区巴蜀文明进程研究、青藏高原考古研究、宋元山城遗址考古勘探与研究等项目蓬勃展开,向公众展示巴蜀文化的多姿多彩。

伴随《四川省三星堆遗址保护条例》等法律法规的出台,四川大遗址保护利用不断加强。迄今为止,四川有6处国家大遗址、4处国家考古遗址公园,架起了公众触摸历史、享受文化遗产的桥梁。

“从来没想到3000多年前的古蜀人就能创造如此灿烂的青铜文明。”在三星堆博物馆,有观众留言。这就是考古的魅力和给予国人的深厚滋养。

保护第一

像爱护生命一样爱护文化遗产

历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。四川,不可移动文物数量位居全国第三,如何保护好老祖宗留下来的宝贵财富?四川的答案是,像爱护生命一样爱护文化遗产,始终把文化遗产的保护放在第一位,筑牢文物保护安全底线,构建起文化遗产“大保护”的格局。

首先摸清家底。借助第四次全国文物普查,四川在规定时间内完成了全部65231处第三次全国文物普查不可移动文物复查,第四次全国文物普查新发现文物6889处,为文物保护提供了珍贵数据。

政策保驾护航。近年来,四川连续出台《关于加强文物保护利用改革的实施意见》《四川省红色资源保护传承条例》等,系统部署、重点突破、统筹保障,以功在当代、利在千秋的责任感和使命感,为文化遗产保护保驾护航。去年4月,《四川省加强石窟寺联合保护工作方案》等3个文件集中印发,分别针对石窟寺、革命文物、历史文化街区和历史建筑联合保护等方面精准施策,推动文化遗产保护传承。与此同时,古蜀道保护立法工作正加快推进,三国蜀汉、藏羌彝文化保护发展以及世界遗产等的保护管理也在不断加强。

四川文物资源中,石窟寺独具特色,现存石窟寺(摩崖造像)2134处,价值突出,如何管理好、保护好?在成渝地区双城经济圈建设的大背景下,四川一边会同重庆纵深推进川渝石窟寺国家遗址公园建设,一边系统推进乐山大佛综合保护以及安岳石窟、广元石窟、巴中石窟等石窟寺保护利用重点项目,加快构建“1+4”四川石窟寺保护研究体系。

既要保护文物,还要探索如何惠及群众。2023年起,四川创新探索四川石窟乡村文化公园(景点、微景观)试点建设,推动散落乡野的中小石窟保护利用融入实施乡村振兴战略和农文旅产业发展。

革命文物,同样是四川历史文化遗产中的重要组成部分。保护利用好革命文物,对于传承红色基因、赓续红色血脉具有重要意义。“十四五”以来,四川不断推进革命文物连片保护、整体展示、融合发展、重点突破。据介绍,长征国家文化公园四川段、川陕革命文物保护利用片区建设正在加快推进,红军长征、红色草原、川陕苏区、“两弹一星”、将帅名人英烈等主题游径也相继出炉。如今,中国两弹城、邓小平故居陈列馆等已经成为公众感知红色文化的旅游目的地。

一手抓文物保护,一手抓文物活化利用。借助文物主题游径,将“东坡行旅”、蜀道等串珠成链,将相关文物点纳入其中,为文旅融合提供了重要支撑,为坚定文化自信提供了丰厚给养。数字化也在重构文化表达,让文物“触手可及”。今夏,“千年蜀刻 蔚为大观——四川石窟线上展”上线。数字孪生、三维建模、亿像素超高清图像,让全球观众线上可赏广元千佛崖、乐山大佛等,感受“各美其美、美美与共”的文化魅力。

让文物“活”起来

把博物馆变成一所“大学校”

博物馆承载着历史、凝结着记忆,是看得见的民族精气神,是摸得到的文明根与脉。三星堆博物馆,每天两万余张门票一抢而空成为常态。它的背后,是四川统筹布局,不断完善的博物馆体系建设。

博物馆数量不断增长。“十四五”以来,四川以国有博物馆为主体,行业产业博物馆、非国有博物馆、乡村(社区)博物馆为补充,博物馆体系进一步优化,形成均衡谋篇的发展格局。到目前为止,四川博物馆数量已经达到459家。四川大学博物馆、眉山三苏祠博物馆等成功创建为国家一级博物馆,全省一级馆数量由12座增加到16座,位居全国第六。今年初,四川183个县(市、区)首次实现博物馆全覆盖。

满足观众在家门口逛博物馆的需求只是第一步。全川博物馆立足自身定位,做出差异做出特色。省级博物馆不断做大做强,四川博物院入选中央地方共建国家级重点博物馆名单。市级博物馆不断做优做精,成都自然博物馆、资阳市博物馆等凭借特色脱颖而出。县级博物馆和社区博物馆也不断做实做细。广都博物馆等县级馆和150个乡史村史社区博物馆建设项目,打通了公共文化服务“最后一公里”。未来,四川中国白酒博物馆、江口沉银博物馆等特色博物馆将陆续开放。

大展特展多、爆款精品多、社教活动多,是四川博物馆近年给观众留下的直观印象。近年来,四川各大博物馆通过丰富的展览、多元的展示、亲民的活动持续吸引观众,切实履行传承历史文化、赓续历史文脉的使命。四川博物院推出的长江流域青铜文明特展,勾勒出长江文明的绵延和璀璨;成都博物馆推出的“汉字中国——方正之间的中华文明”特展,用文物勾勒汉字传承脉络,两个展览均成为全国现象级大展。三星堆博物馆新馆基本陈列,更是博物馆爱好者来川必打卡之处。

一组数据,印证四川博物馆的吸引力。仅2024年,全省博物馆常设展就有760个、临时展览达1050个,举办各类活动16124场,观众人数达8608万人次。

借助数字技术,收藏在博物馆的文物也“活”起来。在三星堆博物馆新馆,裸眼便可看到三星堆祭祀坑曾经的考古发掘场景;在成都金沙遗址博物馆,可穿越“考古时空门”,“亲临”当年的发掘现场。多样化的展示方式,不仅丰富了观众的体验感,也让展览更加生动有趣。不少观众反馈,“现在博物馆的展陈,让我们不仅可以看文物,还可以玩起来。”

博物馆研学、文创产品开发,同样亮点十足。仅今年暑假,三星堆博物馆的文创产品便卖出3800万元,让文创成为文物的“新展厅”。

近年来,四川一边策划外展把国外文物请进来,一边实施文物外展精品工程,在法国、卡塔尔、美国等国家和地区推出以三星堆和金沙为代表的古蜀文明数字艺术展。去年在秘鲁举办的“太阳之光:古蜀与印加文明互鉴展”,更成为文明交流互鉴的典范。

守正创新,久久为功。四川以坚定的文化自觉与历史担当,持续推动文物保护与活化利用,让灿烂文明薪火相传,让中华文脉浩荡奔流,让民族精神生生不息。四川的探索,永不停步;四川的实践,永远在路上!((沈菊轩 (图片由四川省文物局提供)

文明四川 关注我们