保护为先、活化利用、全民参与——农村文化遗产在新时代绽新颜

2025-10-25 21:18:00 来源:四川文明网

学生们在四川安岳石窟数字展示中心听讲解员讲述千年石窟故事。(漆世平 摄 )

四川文明网讯(记者 漆世平)提起石窟,人们会想到敦煌的飞天、云冈的犍陀罗,却鲜有人知道,在四川安岳的乡野之间,藏着10余万尊唐宋石刻。如今,它们正通过数字技术“活”起来,从山野走向生活,成为当地文旅消费的新热点,也成为农村文化遗产从“保护”到“活化利用”的生动实践。

四川安岳石窟毗卢洞紫竹观音。安岳石窟研究院供图

农村文化遗产,是乡土中国的根与魂。从青砖黛瓦的传统村落,到春播秋收的农耕智慧,从耕读传家的祖训家规,到邻里守望的乡风民俗,从红色热土的英雄足迹,到口耳相传的非遗技艺……这些散落在广大乡村的文化印记,不仅承载着乡土记忆,更在新时代焕发出蓬勃生机。

围绕保护传承农村文化遗产,近日,记者走访多地乡村,探寻农村文化遗产如何保护好,“活”起来、传下去,助力乡村全面振兴。

保护为先,守住乡土根脉

湖南浏阳秧田村,捞刀河畔稻浪翻涌,白鹭翩飞。秧田村耕读文化馆静立村中,朱红大门两侧“勤耕富众,重读兴邦”的楹联,道出村庄的耕读传统。

湖南浏阳秧田村耕读文化馆。(漆世平 摄)

走进耕读文化馆,“耕为本务,读可荣身”的家训高悬正中,老犁耙、旧课本、泛黄的录取通知书……2000余件实物、图片和雕塑,串联起村庄近1100年的耕读记忆。

近年来,秧田村以“勤耕重读”为核心,打造耕读文化馆,修复罗氏老槽门等历史建筑,建设“博士墙”,在保留村庄原始风貌的同时,弘扬耕读传统。“崇文重教、勤耕苦读的家风家教在村里世代相传。”秧田村党总支书记助理谭文静介绍,在悠久的耕读文化影响下,村里走出了31位博士、176位硕士、1000余名大学生。

湖南浏阳秧田村博士墙。(漆世平 摄)

在青海乌兰西庄村,77平方米的村史馆内,马鞍、牛皮绳、老照片等老物件静静陈列,诉说着祖辈耕耘的故事。

“建好用好村史馆,就是为了让村民记得住乡愁。”西庄村党支部书记马晓平说,如今村史馆已成为村民茶余饭后的打卡地、老人追忆往昔的窗口、学生放学后的生动课堂。

四川绵阳北川羌族自治县曲山镇石椅村村景。(漆世平 摄)

随着大数据、人工智能等数智技术的发展,不少地方也积极推动数智技术赋能农村文化遗产保护传承,为古老遗产注入新活力。

彩云之南,红河哈尼梯田宛如大地的指纹,镌刻着哈尼族同胞千年的智慧与勤劳。

如今,红河哈尼梯田装上了“智慧大脑”——通过遥感+AI技术构建数字监管平台,实现对梯田生态、传统村落的全方位、动态化监管,有效提升了文化遗产监测保护能力。“通过一键‘漫’直播,游客即可‘穿越’千山万水,置身于那片绿意盎然的梯田之中。”世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会相关负责人表示。

从耕读文化馆到村史馆,从老物件的陈列到数字技术的赋能,各地以多元方式守护乡土记忆,让农村文化遗产“看得见”“摸得着”,为文明乡风筑牢根基。

活化利用,赋能乡村发展

秋日的江西婺源篁岭村,白墙黛瓦间,一幅幅“晒秋”图景在不断铺展,赤橙黄绿,让游客叹为观止。

然而,在十几年前,篁岭村一度凋敝,半数房屋空置。自2009年起,篁岭通过“新村换古村、新房换古宅”的保护性开发,打造“晒秋”IP,发展民宿、天街集市、乡村夜游等新业态,突破了“千村一面”的困局,成为游客向往的诗和远方。

“在这里,可以感受‘朝晒暮收’的田园生活,体验收获的喜悦,让人心生欢喜。”河北石家庄游客秦苒被这里的淳朴和宁静深深吸引。

乡村书院、文化礼堂、儒学讲堂等文化空间在越来越多的乡村里落地生根,推动中华优秀传统文化融入村民生活,浸润百姓日常。

四川绵阳铁炉村铁炉书院。(漆世平 摄)

在中国传统村落——四川绵阳铁炉村,青瓦黄墙的夯土建筑间有一座铁炉书院。书院沿袭川西民居风貌,中间为堂屋,左为铁炉书房,右为乡学堂与手工作坊等体验室。

“书院以乡村为根,传承国学经典,弘扬优良家风。”铁炉村党总支副书记郭军介绍,村民可以在书院喝茶看书、体验非遗,中华优秀传统文化悄然融入日常。

地处孔子故里山东曲阜的武家村,则将中华优秀传统文化中的“爱、诚、孝、仁”融入村庄治理,打造家风家训展室、儒学讲堂、传统文化特色街巷,推行善行义举四德榜,将“孝老爱亲、崇德向善、邻里和谐”等传统美德融入村规民约,推动中华优秀传统文化落地生根。

广西罗城县仫佬族剪纸技艺展示传习馆展陈。仫佬族剪纸技艺展示传习馆供图

在广西的层峦叠嶂之间,仫佬族剪纸正以鲜活姿态,在时代浪潮中诉说着民族文化的传承与创新。

在罗城仫佬族自治县四把镇思平村“仫佬族剪纸技艺展示传习馆”,传承人罗华清带领村民将剪纸艺术融入箱包、服饰、家居,推动非遗从传统走向时尚,带动村里200多人实现“家门口”就业。“让仫佬族剪纸作品能穿在身上、应用于日常生活,这便是我努力的方向。”罗清华高兴地说,如今仫佬族剪纸作品已走出罗城、走向全国。

通过文旅融合、空间再造、非遗转化,农村文化遗产从“留下来”到“活起来”,成为促进产业发展、培育文明乡风、助力乡村全面振兴的重要内容。

全民参与,讲好乡土故事

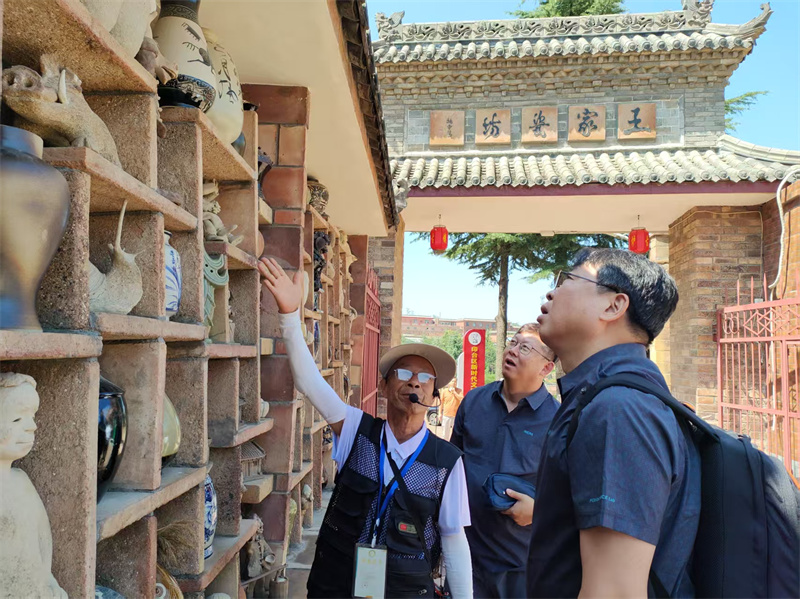

陕西铜川陈炉古镇,是我国古代著名瓷窑耀州窑的窑场之一,制瓷史超1400年。

陕西铜川陈炉古镇,讲解员吴欢喜为研学学生讲述耀州窑故事。铜川市委文明办供图

古镇巷陌间,年过六旬的讲解员吴欢喜,20多年来用乡音乡情讲述着耀州窑的千年故事。特别2019年以来,为了更好地宣传陈炉古镇和耀州窑,他拍摄并发布近千条短视频,让古镇制瓷技艺、风土人情走向全国,他自己也成为“网红讲解员”,粉丝数十万。

“陈炉的窑火不熄,我的故事就讲不完。”吴欢喜说。他的讲解,不仅是文化输出,更是文明传递。

陕西铜川陈炉古镇,讲解员吴欢喜为游客讲述耀州窑故事。铜川市委文明办供图

从陕西铜川一路向东,浙江武义县溪里村,拥有婺州窑烧制技艺、古建筑群等丰富的文化资源。多年来,文化资源开发利用程度不高,整体相对零散的问题一直困扰着当地村民。

去年7月,浙江省文化特派员石小倩来到村里,开设陶艺、竹编、漆扇等非遗体验培训课,建设溪里非遗驿站,打造非遗品牌,激活当地“沉睡”的文化资源。

2024年,浙江在全国率先实施文化特派员制度,首批1500余名文化特派员下沉基层,推动理论政策宣讲、文化服务供给、文化品牌打造、乡风文明建设等工作。自去年以来,以文化特派员项目为牵引,之江大地涌现出一大批乡村文化新场景、新业态、新品牌。

农村文化遗产保护,村民是主体,最终目的要让村民受益。

山西阳城上庄村创新建立“政府引导+村集体主导+村民参与”机制,通过“产权置换、流转、购买”三种方式,将30余处古院落交由村集体统一管理,村民可通过务工、入股、自营等方式参与文旅发展,年均增收约4万元。80岁的崔有正感慨:“古村是我们的根,保护古村不能少了村民。”

文化建设是更深层次、更持久的建设,从“百姓名嘴”到文化特派员,从政策赋能到村民参与,全国各地乡村注重汇聚多方力量,让农村文化遗产保护传承成为全民行动,推动文明乡风在参与中生根、在传承中绽放。

当古老的石刻在数字中“复活”,当耕读家训在村落回响,当非遗技艺在指尖传承……农村文化遗产正以前所未有的生命力,融入现代生活,滋养文明乡风。

这是一场关于记忆的守护,更是一场关乎未来的耕耘。在乡土与时代的交响中,文化自信的种子已深深扎根,为乡村全面振兴注入强大精神力量。

文明四川 关注我们