【保护文化遗产·我们在行动】眉州老城门:千年石语 东坡故里的无字史书

2025-08-13 15:26:00 来源:微东坡

在东坡,有一道历经千年的印记,它饱经风霜雨雪,亲历战火硝烟,幸得留存至今。它,便是眉州老城门,如一部厚重的无字史书,无声诉说着这座城市的兴衰荣辱与生生不息。

△谭雁云/摄

这道承载着无数故事的城门,如今静静依偎在东坡区一环路旁。这里,曾是老眉州城东门——临江门的所在。驻足于此,指尖轻触石面,仿佛能感受到历史的脉搏在掌心跳动。

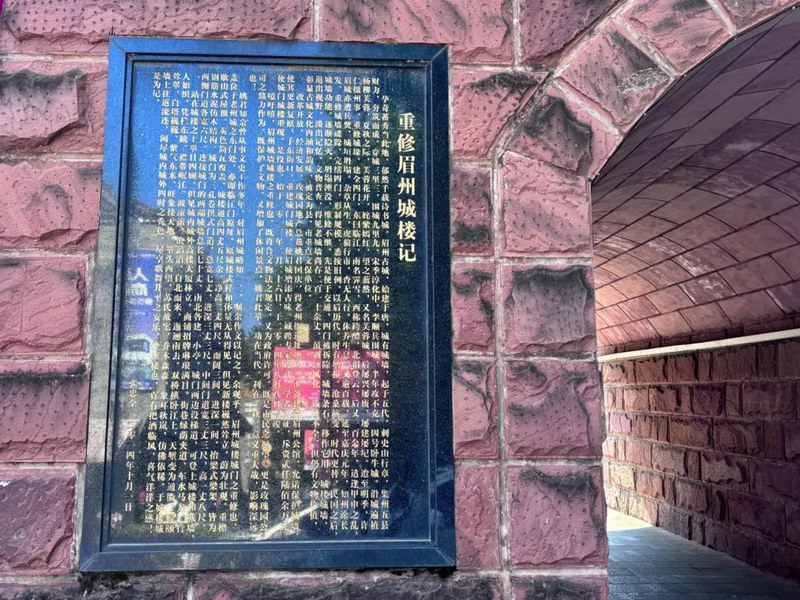

仰望其上复建的城楼,巍峨依旧。《重修眉州城楼记》为我们勾勒出它昔日的雄姿:“城楼通高四丈五尺余,净高二丈四尺,而阔三间,进深一间,抬梁式梁架,皆为钢筋水泥仿木结构。城门为三孔卷拱式门道,总宽七丈,进深三丈三尺。中间门道宽三丈三尺,高一丈八尺。两侧门道各宽六尺。连接城门的两端城墙总长七十丈,南北各建一小亭。城门两边设梯道,可登上城楼和城墙。”

想象当年,这座被宋人诗意唤作“芙蓉城”的古城,该是何等繁华?而更令人心潮澎湃的是,九百多年前,一位名叫苏轼的年轻才子,正是穿过这道城门,告别故乡,走向王家渡的码头,乘舟远行,赴京赶考,从此开启了他光照千古的人生旅程。那匆匆离去的背影,与这古老的城墙,共同构成了眉山最动人的历史画卷。

回望城墙的根基,它的故事远比我们看到的更为悠长。其血脉可溯至五代烽烟。《重修眉州城记》记载:“眉州古城,始建于唐。城有城墙,起于五代。刺史山行章,集州五县财力,夯筑而成。穿城三里三,围城九里九。”

字里行间,我们仿佛看到先民们胼手胝足,一夯一筑,垒起守护家园的希望。然而,岁月无情,它历经了明中期的倾塌、成化年间的重砌、明末清初的摧毁…… 一次次倒下,又一次次挺立。 如今我们所能触摸的主体,是清嘉庆三年(1798),在一位名叫涂长发的知州主持下,于废墟之上重建。

△谭雁云/摄

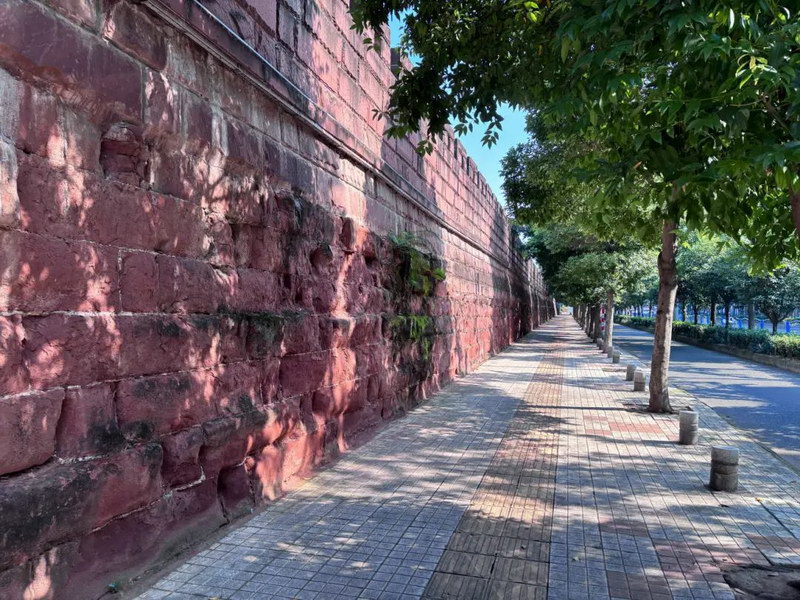

眉州老城墙曾经规模较大,有东、南、西、北四道城门,墙体用细质红砂条石砌筑,顶部采用环矮墙,设谯楼和火马道。现存城东临江门一带总长约800余米的4段古城墙,大致呈东西走向,分别为水洞门和医院锅炉房段、供电局段、菜市场段、大北街段,现总占地面积约4000平方米,延续着城市的古老血脉。

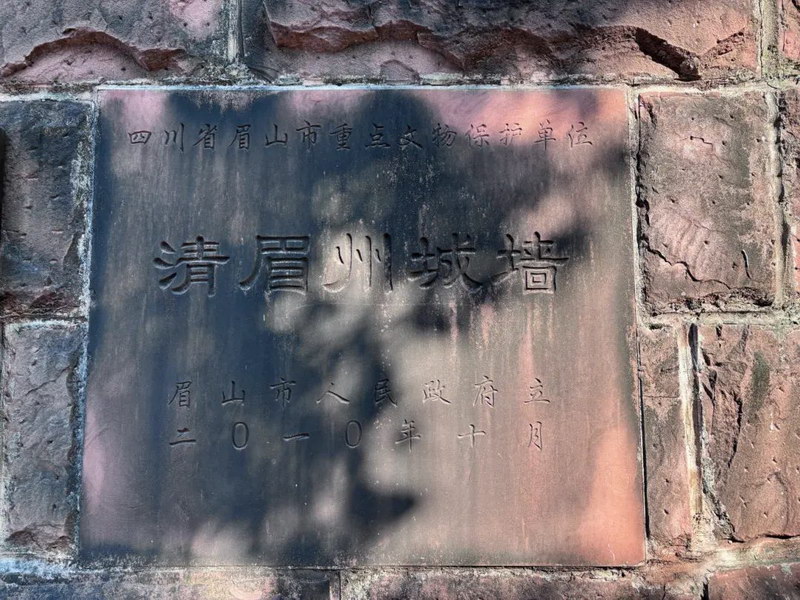

2010年,眉州城墙被列入眉山市第三批市级文物保护单位,其价值得到官方认定。2013年,该城墙大北街段进行了保护性维护,恢复东门城楼。

眉州老城墙,早已超越了冰冷砖石的定义。它是先民智慧与坚韧的纪念碑,是城市选址与营建技艺的活化石,是研究眉山地方历史与文化变迁最直接、最珍贵的实物教材。每一道裂缝,都藏着一段往事;每一块条石,都承载着守护的誓言。

千年风霜掠过红砂石,眉州老城墙依旧在东坡故里的晨光暮色中低语。它卸下了御敌防洪的重担,却以更永恒的方式——作为城市记忆的守护者、文化根脉的象征巍然屹立。

当我们站在城楼,抚今追昔,历史从未如此真切可感。这蜿蜒的古城墙,是眉山递出的一张无字名片,它深情地提醒着每一个驻足的人:唯有铭记来路,深爱足下的土地,方能更自信、更坚定地走向未来。

文明四川 关注我们