农历五月五日为端午节,是我国夏季最重要的传统节日。“端”字有“初始”之意,而按照中国传统的干支纪时法,五月正是“午”月,因此称之为端午,又称端五、重午、重五。端午的别称很多,五月五日古人有以兰草汤沐浴的习俗,所以又叫“浴兰节”。道教又称此日为“地腊节”。唐宋时此日午时为“天中节”,所以它又称端阳、午节。明清时北京人还称其为“五月节”或“女儿节”。在本文中,我们将通过梳理端午风俗历史演变的脉络,来探寻端午节的真正起源以及端午节作为中国传统民俗节日的内涵。

农历五月五日为端午节,是我国夏季最重要的传统节日。“端”字有“初始”之意,而按照中国传统的干支纪时法,五月正是“午”月,因此称之为端午,又称端五、重午、重五。端午的别称很多,五月五日古人有以兰草汤沐浴的习俗,所以又叫“浴兰节”。道教又称此日为“地腊节”。唐宋时此日午时为“天中节”,所以它又称端阳、午节。明清时北京人还称其为“五月节”或“女儿节”。在本文中,我们将通过梳理端午风俗历史演变的脉络,来探寻端午节的真正起源以及端午节作为中国传统民俗节日的内涵。

|

端午节起源何时——先秦时期 屈原之前 |

长期以来对于端午节起源众说纷纭,说法不一,至今仍争论不休。就目前来看,关于端午节起源的主要观点有四种:一是流行久远的传统观点,依据南朝梁人吴均的《续齐谐记》及宗檩《荆楚岁时记》,认为端午节起源于纪念屈原;二是闻一多先生认为端午节是吴越民族举行龙图腾崇拜活动的节日,他在《端午考》及《端午节的历史教育》(见《闻一多全集》)两篇论文中详细论证了他的观点;三是认为端午节起源于恶日(见张心勤《端午节非因屈原考》);四是说端午节源于夏至(详见刘德谦《“端午”始源又一说》)。

从中国节日风俗发展形成过程来看,以上诸家观点皆有一定道理。但是,端午节作为一个风俗活动内容丰富的传统节日,在追溯其风俗活动起源时不能只注视某一侧面而以偏概全。中国古代,有“千里不同风,百里不同俗”之说。在交通不发达的时代,人们生活相对囿于一个狭窄的天地,风俗也自会因时因地而异。随着社会的发展与经济文化交流的频繁,各地风俗在相互吸收融合的基础上,形成一些特定的、具有全国普遍性的节日风俗。因此,考察端午节起源应综合多种因素。

端午节风俗形成可以说是南北风俗融合的产物,随着历史发展又注入新的内容。龙舟竞渡之俗起源于南方,把五月五日视为“恶月”“恶日”起于北方,注入夏季时令风尚,附会以纪念屈原逝世而最后形成。

南方:起源于吴越民族举行龙图腾崇拜活动的节日

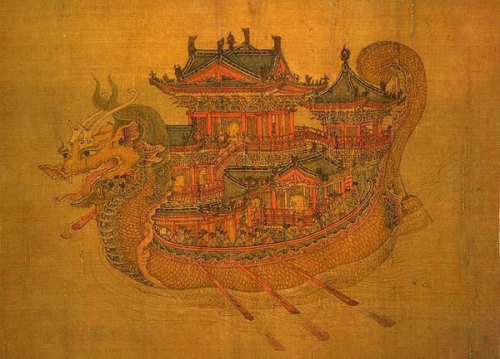

中国古代龙舟,南宋李嵩《天中戏水图》(局部)

端午节一项重要节日活动是为纪念屈原的“龙舟竞渡”。但龙舟竞渡的习俗,早在屈原之前已经存在。《事物原始》引《越地传》云:“竞渡之事起于越王勾践,今龙舟是也。”即使在屈原本人的诗作中,也可以反映出当时竞渡的风俗来。如《楚辞˙涉江》中就有“乘舲船余上沅兮,齐吴榜以击汰。船容与而不进兮,淹回水而凝滞。朝发枉渚兮,夕宿辰阳。”屈原所乘的这种狭长而轻小的舲船实质上也就是当时一种竞度所用的船,乘着“舲船”顺沅水而上,船桨齐划冲击着层层波浪,清晨乘船从枉楮出发,晚上就可留宿辰阳。这种众桨齐划的轻快小船正是竞渡风俗的一种反映。闻一多先生在《端午考》与《端午的历史教育》论文中考证认为:古代的越民族是以龙为图腾的,为表示他们是“龙子”的身分,藉以巩固本身的被保护权。他们不仅有“断发纹身”的风俗,而且每年在五月五日这一天,举行一次盛大的图腾祭。其中有一项活动便是在急鼓声中刻画成龙形的独木舟,在水面上作竞渡的游戏,绘图腾神,也给自己取乐。这便是竞渡习俗的由来。此说颇有一定的科学性。但是,龙舟竞渡作为水上的竞技活动,不仅仅是越人的习俗,而且其他民族也有此俗。一九三五年在河南汲县山彪镇战国墓葬中出土的鉴,一九六五年在四川成都出土的战国时“嵌错赏功宴乐铜壶”上,都有竞龙舟的图案。龙舟竞渡的时间也不尽相同。所以清代大史学家赵翼在《陔余丛考》中说:“竞渡不独(端)午日也,今江浙间多用春日,疑非本意。”但是总体来看,龙舟竞渡是以沅湘一带为中心的南方风俗。

北方:起源于“恶月”“恶日”

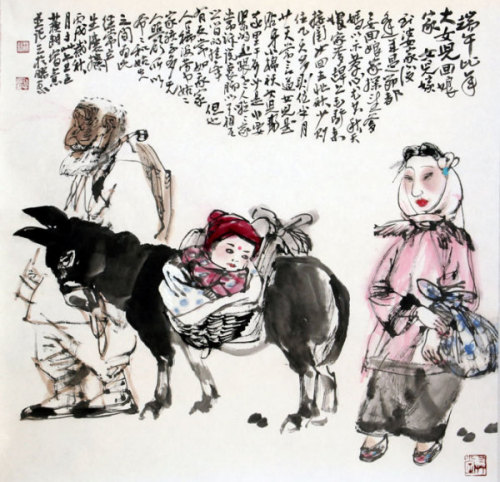

旧时,端午并非一个良辰吉日,而是一个需要处处避忌的“恶日”,图为画家苏耕的《女儿回娘家》,图上有“端午比年大,女儿回娘家”的题语。

南方越民族进行龙图腾祭祀之时,而北方中原地区却是把五月五日当作“恶月”“恶日”进行驱邪避恶之日。直到现代,民间仍有“善正月,恶五月”的说法,正月为善月,人们笑逐颜开、欢呼雀跃;五月很早就被视作“恶月”,人们小心谨慎,处处避忌,五月五日,更是恶月之“恶日”,人们唯恐避之不及,这天对小儿的保护尤为关键。因此在荆楚民间形成了“躲端午”的习俗,端午节这天,年轻的夫妇要带着未满周岁的小孩去外婆家躲一躲,以避不吉。日本鹿儿岛在五月五日也有类似的节俗,母亲这天背着不到一岁的小女孩在外跳称为“幼女祭”的圆圈舞。朝鲜称五月五日为“女儿节”,出嫁的女儿都回娘家,男女儿童用菖蒲汤洗脸,脸上涂胭脂,削菖蒲根作簪,“遍插头髻以避瘟”朝鲜小儿的这种打扮,称作“端午粧”(洪锡谟《东国岁时记》)。由此可知端午作为避忌日,特别是小儿的避忌日是整个东亚地区的通俗。

为什么人们会将五月视为“恶月”,把五月五日视为“恶日”呢?这是因为仲夏五月,炎热潮湿,蚊蝇繁殖,毒虫出没,百病滋生,对于医疗条件极差的古人而言,正是极易染病死亡的时节。就目前资科看,至迟在战国时代,人们已经视五月为毒月、五月五日则为恶月中的毒日、恶日、死亡日。《荆楚岁时记》说:“五月俗称恶月,多禁,忌曝床荐席,及忌盖屋。”五月盖屋会带来什么后果呢?《风俗通》佚文说:“五月盖房,令人头秃。”恶月恶日的观念影响甚广,以至人们相信五月对从政为官者也是恶月。《风俗通》佚文说:“俗云五月到官,至免不迁。”俗传五月上任的官,至离职都不能升迁。历代为官者都忌五月上任。《日知录》卷六说“唐朝新格,以正、五、九月为忌月,今人相沿以为不宜上任。”五月的一切事情似都不祥,五月五日生子,则更被视为灾害临门之事。《风俗通》佚文说:“俗云五月五日生子,男害父,女害母。”王充《论衡·四纬》也有这种记载:“讳举正月、五月子。以正月、五月子杀父与母,不得举也。已举之,父母祸死。”可见当时人们都认为五月五日出生的孩子将来会祸害父母,不能养大成人,因为这一风俗而被遗弃的孩子不知有多少。

虽然人们把五月五日出生的人说得如此可怕,但事实却并非如此,相反,中国历史上许多名人倒是五月五日所生。例如,战国时以养士闻名遐迩的孟尝君田文,就是五月五日所生。当其呱呱坠地之时,其父田婴就欲致他于死地。后来,他母亲私下将他抚养成人。田婴知道后怒不可遏,怒斥其母为何没把这个孩子扔掉,反而养大成人。田文见其父大怒,立即叩头下拜,接着反问田婴说:“您不让养育五月生的孩子,是什么缘故?”田婴回答说:“五月出生的孩子,长大了身长跟门户一样高,会害父害母的。”田文说:“人的命运是由上天授予呢?还是由门户授予呢?”田婴不知怎么回答好。田文接着说:“如果是由上天授予的,您何必忧虑呢?如果是由门户授予的,那么只要加高门户就可以了,谁还能长到那么高呢!”孟尝君以人生受命于天,则不会妨害其父母,若受命于户,则加高门户就不会和门户一样高的道理驳得其父哑口无言,只能“默然!”后来孟尝君果然成为一代名士。

尽管有孟尝君前古之鉴,但是,到了汉代,人们仍然迷信此恶俗。汉成帝时,权势显赫的王凤也是五月五日生,其父提心吊胆地将他养大。汉末,在相互倾轧的官场上,有一个政绩平平,说话谨慎,办事模棱两可,待人圆滑世故而官运亨通的不倒翁──胡广。他历经六朝(自安帝、历顺帝、冲帝、质帝、桓帝到灵帝)三登太尉。此人名叫胡广还有一段戏剧性故事。据《世说新语》记载,因为他生于五月五日,父母忌于世俗传统观念,将他藏在葫芦中投之于河,幸而未能淹死,后来有人收养,乃托葫芦所生,姓胡名广。(还有一说他父母原本姓黄,收养者为胡翁,故姓胡)显然,从战国到两汉,人们一直认为五月五日是深恶痛绝的恶日。

时令:起源于夏至

裹角黍(故宫博物院藏)

中国古老的二十四节气,对中国人的生产生活有着至关重要的意义,但在现代,以节气为节日并在全国范围内产生普遍影响的恐怕只有清明和冬至了。清明自不待言。而冬至俗称“冬节”,这一天,有吃饺子、喝羊肉汤进补的习俗。但是相对于冬至的夏至,节庆活动却很少。这很可能是因为端午节和夏至在时间上相去不远,渐渐两节合一造成的。

在汉代以前,人们大多重视时令节日,仲夏五月的重要节令是夏至,虽然五月五日端午节在汉代已经比较重要,但夏季的主要节俗还是集中在夏至。《礼记·月令》很严肃地对待这一时间点,“是月也,日长至,阴阳争,死生分。君子斋戒,处必掩身。”夏至,我们都知道,是太阳直射北回归线的日子,也是一年中阳气最盛的时节,这一天过后,太阳逐渐南移,阴气长而阳气消,所以这一天也被古人视为阴气与阳气、死气与生气激烈争斗的时节,人们在这一时段,要保持身心的安定,要禁绝各种情欲,尤其是色欲;行政事务亦应采取“无为”的治理方式。这也是五月被视为“恶月”的主要原因,因为在在古人观念中,自然节令日是阴阳运动的关键日,也是人们精神紧张的时日,因此小心避忌,谨慎过关,这是当时人的节日心态。由于夏至时节阴阳二气的激烈争锋,阳迫于上,阴动于下,蛇虫出没,暑毒盛行。人们在这样恶劣的环境下,感受到生存的困难,因此人们将夏至所在的五月,视作“恶月”。

端午与夏至曾经并存并重,但随着时间的推移,端午最终替代了夏至,夏至的节俗功能也大都潜移至端午节俗之中。周处《风土记》云:“仲夏端午谓五月五日也,俗重此日,与夏至同。”而古代就有“五日同夏至”之说。端午节融进了许多夏令饮食、服饰、禁忌等风俗。吃粽子是汉代端午的重要习俗。当时,吃粽子并无特别的纪念意义,只是当作一种时令食品而已。俗有「食过五月粽,寒衣收入杠」,「未食五月粽,寒衣不敢送」之谚。意思是粽子一出现,岁序便转入夏季,这是一年生活转折的信号,不单单只是点缀节景。在五月仲夏,酷热季节吃这种米制凉食,用菰芦叶包裹,用灰汁煮熟,色香味都别具特色,吃后能清热降火,胃肠舒适,不失为时令佳品。在此时,人们全面换上夏装,以轻薄凉爽为宜。因此《中华古今注》记载:东汉每到端午,皇帝要赐给群臣百僚鸟犀腰带。作为皇帝的恩赐来说,固然是笼络臣下的一种手段,但从风俗角度讲,这也是端午换夏装、避酷热的风俗反映。从衣食风俗来看,认为端午与夏至风俗有密切关系也不无道理。

|

端午习俗历史——从时令节日到人文节日 |

秦汉时期:南北风俗相融 以北方习俗为主

中国传统文化中,象征五方五行的五种颜色青、红、白、黑、黄被视为吉祥色。在端午这一天,孩子们要在手腕脚腕上系上五色丝线,以保安康。图为现代画家王弘力所作《古代风俗百图之挂五彩线》。

先秦时,南北风俗各异,但是五月五日作为一个“节日”已各有所侧重。到秦代之后,由于国家统一,南北的经济文化交流使风俗习惯也互相融合,端午节就在南北风俗融合的基础上形成了。但是,由于华夏文化自古以来以北方文化为主导,所以就目前文献记载来看,两汉时的端午风俗还主要是避恶。早在《夏小正》中已有“是月蓄药,以蠲除毒气”的记载。而《风俗通》中记载汉俗在五月五日,用青、赤、黄、白、黑等五彩丝线合成细索,系于臂上,称为“长命缕”,或称“续命缕”、“五色缕”、“朱索”等名。据说用它可以驱瘟病,除邪、止恶气。《后汉书˙礼仪志》记载,汉代五月五日时,“以朱索五色为门户饰、以止恶气。”《事物原始》中认为印五色就是桃印。那时桃印长六寸,宽三寸,五色书文,悬于门上,与后世悬符避邪十分近似。由于阴阳五行学说流行,神鬼迷信观念渗透很深,因此,端午作为恶月恶日,并无节日的情趣,而是以驱邪避恶为主。用五色缕、五色桃符也说明与阴阳五行学说有关,以五色代表五方,黄为中央,属土;青属木,主东方;白属金,主西方;黑属水,主北方;红属火,主南方。这种五行主五色学说已深入到人们生活领域。而五色丝缕、五色桃印看来虽小,却有驱鬼避恶的神奇力量。

汉末魏晋:从时令节日到人文节日

端午节普遍的说法是为了纪念伟大的爱国诗屈原,图为屈原画像

风俗作为一种社会生活方式来说,随着社会发展,一方面要受到上层的意识形态的影响,另一方面历史上许多仁人志士的活动,也必然会在风俗生活中积淀。因此,本来端午节起源于民间的原始崇拜与迷信观念,但是到了汉末魏晋时,就又被赋予纪念历史人物的内容。最初关于纪念哪个历史人物,也是说法不一的。东汉末年蔡邕在《琴操》认为,五月五日应是纪念介子推,这一说法主要流行于北方,尤其是山西一带人民十分推崇介子推,每逢此日都纪念其人,相沿成俗。

而在南方楚人心目中的英雄却是我国大文学家、爱国诗人屈原。传说屈原是五月五日怀抱沙石投江而死的,于是,就把屈原之死与端午节联系在一起。本来龙舟竞渡是古代越民族龙图腾崇拜之遗俗,此时却附会为屈原投汨罗之日,人伤其死,故皆驾舟楫拯救他,因此形成竞渡风俗。就连时令食品──角黍粽子,也被楚地人按照自己的心愿与屈原联系在一起。《缤齐谐记》中假托东汉光武帝时长沙人欧回之口说:有一次欧回见一士人自云是三闾大夫屈原,对欧回说每年人们水中所祭之食品为蛟龙所窃食,今后若有惠祭,当以楝树叶塞其上,以彩丝缠之,因为楝叶、彩丝都是蛟龙所惧之物。从此五月五日作粽子用楝叶并缠五花丝便成为遗俗,与屈原毫不相干的时令食品也成了祭品。

但是,在纪念屈原与介子推之外,也有纪念伍子胥、曹娥、陈临之说。

伍子胥原本春秋时吴国大夫,曾帮助阖闾刺杀吴王僚,夺取王位。并整顿内治,励兵秣马,国势强盛,攻破楚国。到吴王夫差时,吴越争霸,吴国攻破越国,伍子胥劝吴王拒绝越王勾践求和,未被吴王夫差采纳,反而遭到疏远,后被赐剑自杀。据《梦梁录》记载,传说伍子胥死后被吴王夫差用皮革包裹丢进钱塘江,化为波神。《曹娥碑》记载:“五月五日,以迎伍君。”所以在吴地这一天有迎伍君的习俗。

关于曹娥,在《后汉书˙列女传》及《会稽典录》中都有记载。曹娥的父亲在汉安帝二年(西元一○八年)五月五日迎波神时溺死。当时曹娥年方十四,沿江寻找父尸,昼夜哭号不绝,遂投江而死。数日后,曹娥抱父尸浮于水波。东汉时颇崇尚名教,以孝治国,会稽人认为曹娥孝心感神灵,可作世人楷模。故以此日纪念,划龙舟竞渡,在龙舟上给曹娥塑像,成为会稽一带的风俗。

至于陈临,据《初学记˙岁时部》引谢承《后汉书》记载:陈临任苍梧太守,“推诚而理,导人以孝悌。”治理苍梧,移风化俗,颇有政绩。后来陈临卸任调走之时,苍梧郡人于五月五日送至东门。人们为了怀念这位政绩卓着的地方长官,每年五月五日“令小童洁服舞之,”以纪念陈临。

起初端午所纪念历史人物是因地而异。但是,随着魏晋南北朝的社会动荡与战乱,加之清谈玄学及佛、道思想的有力冲击,忠恕孝悌观念逐渐淡化,所以陈临、曹娥、伍子胥、介子推的影响未能扩散到全国。但是,伟大的爱国诗人屈原却在这几百年的动乱岁月中,成为人们心目中崇拜的英雄,尤其是他的名着《楚辞》以那悲亢壮烈讴歌唤起了千百万人民的强烈爱国激情,深深流入人们的心灵。因此,五月五日作为屈原逝世纪念日得到了全国人们的公认,把各地原有的端午风俗与纪念屈原巧妙地结合起来,使这个充满原始崇拜和迷信色彩的节日散发出爱国的民族意味。

魏晋南北朝:禳毒除瘟之余增加了娱乐氛围

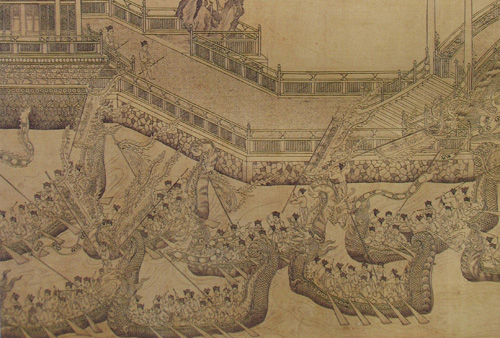

元画家王振鹏所作《龙池竞渡图》(局部)

魏晋南北朝时期,随着西晋的灭亡,北方人口的南迁,中原文化和荆楚文化进一步融合,端午节纪念屈原的楚地风俗已对全国各地产生了深远的影响。在北方,虽然这一天仍笼罩在“恶日”的压抑气氛之中,但在南方水乡,尤其沅湘一带、汨罗江畔,每年端午节都要举行隆重的竞渡仪式。据成书于南北朝时期的《荆楚岁时记》记载:“舸舟取其轻利,谓之飞凫。一自为水军,一自为水马,州将及土人悉临水而观之。”当此之际,人们换上节日盛装,扶老携幼,拜祭屈子庙。祭毕就开始龙舟竞渡。“飞凫”“水军”“水马”等各色群龙一齐下水,一声鼓响,桨荡银波,龙破碧水,船发似箭。两岸观者齐声欢呼,助威呐喊,情景动人,热闹非凡。

北方无江水之便,也就不存在竞渡。但是把五月五日作为“恶日”的观念却是颇难破除。如《宋书˙王镇恶传》记载:王镇恶就是五月五日生,家里人因俗忌讳想将其出继人家,后来祖父王猛认为“昔日孟尝君恶日生而相齐,是儿亦将兴吾门。”所以才留了下来。他生于恶日,就起名“镇恶”。《北齐书˙南阳王绰传》记载:北齐武成帝的儿子高绰生于五月五日辰时,被封为南阳王。后来他被人诬陷谋反而被杀,尸体在兴圣佛寺放了四百多天后,人们收敛尸体时却发现居然“颜色毛发皆如生时”。本来,像这种情况应从陈尸的客观条件进行合理的解释,可是当时人们只能从他生日迷信角度来解释,认为五月五日生者其脑不坏,所以才颜色如故。

端午节的倒栽(灾)葫芦

魏晋南北朝时期,由于战争频繁,人们饱尝战乱之苦,所以最重视的端午习俗莫过于“辟兵缯”了。用五色丝染练制成日月、星辰、鸟兽之形状,上刺文绣、金缕,即叫辟兵缯,也沿袭汉代名称为长命缕或续命缕。有的佩于胸前,有的缀于臂上,一可辟兵灾,延寿续命;二可显示妇女养蚕缫丝之功。不仅如此,当时人们还把这些东西作为珍贵礼品互相赠送。

辟兵是一个方面,恶日禳毒除瘟病也相当重要。《荆楚岁时记》记载:五月五日“采艾以为人形,悬于门户上,以禳毒气。”或饮菖蒲酒。当时采艾颇有讲究,要在五月五日鸡未鸣时去采撷。早在先秦时期,艾就被采来作药用,取艾叶制成灸条治病。古代有“岁多病,则艾先生”之说。因而它的药理作用就被人们盲目夸大,认为艾能驱瘟除邪。用艾制成人形或虎形悬挂门上,也有剪彩为虎,上黏艾叶以随身佩带者。俗均称之为“艾虎”。梁王筠《五日望采拾》诗中所道的:“长丝表良节,命续应嘉辰。结芦同楚客,采艾异诗人。”正是此俗写照。禳毒气的另一方法就是饮菖蒲酒。菖蒲具有性温味辛的特点,能开心窍,祛痰湿,对治风寒伤肺、胃病均有较好疗效。饮菖蒲酒对预防夏令外感病是有一定作用的。但是,汉代荒诞迷信的避恶“桃印”,在魏晋南北朝时期仍十分盛行。北齐魏收《五日》诗中:“辟兵书鬼字,神印题灵文”即是指此事。究竟有无功效,就无法考证了。

这个时期,端午节还出现了不少娱乐活动。据《荆楚岁时记》所载,在端午“荆楚人并蹋百草,又有斗百草之戏。”还有玩鸟、训鸲鹆习俗。“此月鸲鹆子毛羽新成,俗好登巢取养之。必先剪去舌尖,以教其语也。”鹆鸲究竟是何鸟类,依典籍所解,就其能为人言来讲,即今之八哥类。《独异志》记载:晋代桓豁镇荆州时,有一位参军五月五日采得一鸲鹆鸟,剪其舌教学人语。经过一年多训练,有一次宴会上,桓豁取出鸲鹆令学人语,宾客满座,学谁像谁。有一客人鼻部有病,鸲鹆便飞入瓮中学其语,极为相似,举席皆大笑不止。

编辑:常新龙

相关推荐