5月14日,2025年川渝新时代文明实践“一廊四带”建设工作交流会议在广安召开。会议现场发布川渝新时代文明实践创新典型案例,涵盖党的创新理论宣讲、文明实践助推跨省新区建设、文化赋能跨区域文旅融合发展等内容。

7月7日,“文明提质 实践增效”——新时代文明实践提质增效工作推进活动走进“川中渝西”新时代文明实践带。当天,记者实地走访了位于遂宁蓬溪县的4个点位,这些鲜活的案例,展现了蓬溪县独特的“文明实践+”模式。近年来,蓬溪县与毗邻地区联合打造区域特色鲜明、覆盖范围广泛的川中渝西新时代文明实践带,孵化出众多深受群众欢迎的文明实践项目。

打造小城社区的“巴适”梦

“红色+”拓展文明实践新阵地

“点画有左点、右点、竖点、长点之分,小朋友看我给大家展示一下。”7日上午,在蓬溪县普安街道普安社区新时代文明实践站,志愿者温桂华老师正在为30位小朋友上一堂生动的硬笔书法课,小孩子们踊跃互动,气氛非常热烈。而在教室外面,有的小朋友在阅读室看书,有的小朋友在下象棋。

“这是为社区小朋友开设的暑期兴趣班,还有美术班和托管班,总共有100多个孩子,非常受欢迎。”普安社区党支部书记夏兵介绍,社区打造了1200平米的党群综合服务体,集党群议事、便民服务、志愿活动、教育培训、休闲运动于一体。“我们的初衷就是让文明实践融入日常生活,打造小城社区的巴适梦,让邻里共治烹出“家”的味道。”

在建设新时代文明实践站的过程中,普安社区也颇具亮点。夏兵介绍,一方面社区整合了辖区的场馆资源,如文化馆、图书馆等,以及旷继勋公园、未成年人保护中心,开展研学活动、爱国主义教育、未成年人关爱保护等活动。另一方面,实施街道社区、小区便民服务并网共振打造文明实践点3处,构建形成15分钟便民生活圈、服务圈。此外还开展了“匠心护航”品牌,创建“三码联动”平台,组建6支志愿服务队,实施文明实践积分兑换等多种创新举措,让文明实践更优、更宽、更丰富。

“我们希望文明实践活动是一场‘双向奔赴’,让社区居民从旁观者变为参与者,并做到月月有主题,周周有活动,既接地气又有新意,创造提升居民的文明实践氛围。”夏兵说。

与普安社区不同,蓬溪县大石镇牛角沟村作为川渝文明实践示范点,“红色+”是其更鲜明的底色。当前,牛角沟正携手毗邻地区以“红色+”模式为纽带,深度融入“一廊四带”发展格局,激活区域乡村振兴的内生动力,打造“文明实践+农文旅融合”样本。

“今天上午已经接待了4个参观研学的团体,近一周以来已经有30多个团体前来参观。”大石镇牛角沟村党总支书记、村委会主任王勇说,牛角沟村地处遂蓬两地交界处,是“蓬溪起义”的举旗之地、革命星火点燃之地,有着深厚的红色文化底蕴。

近年来,牛角沟村深耕本地红色资源,成为“川渝红色研学标杆”,这也是新时代文明实践深度融入成渝地区双城经济圈建设、服务“一廊四带”战略的生动缩影,展现了“文明实践+农文旅融合”在区域协同发展中的强大乘数效应。这也为潼南、大足、资阳等毗邻地区提供了可复制、可推广的“牛角沟经验”。

以“小蘑菇”撬动“大发展”

融合文明实践构建“家门口的文化圈”

如果说“红色基因”是牛角沟村文明实践的底色,那么产业发展就是蓬溪县食用菌现代农业园区实践增效的底气。

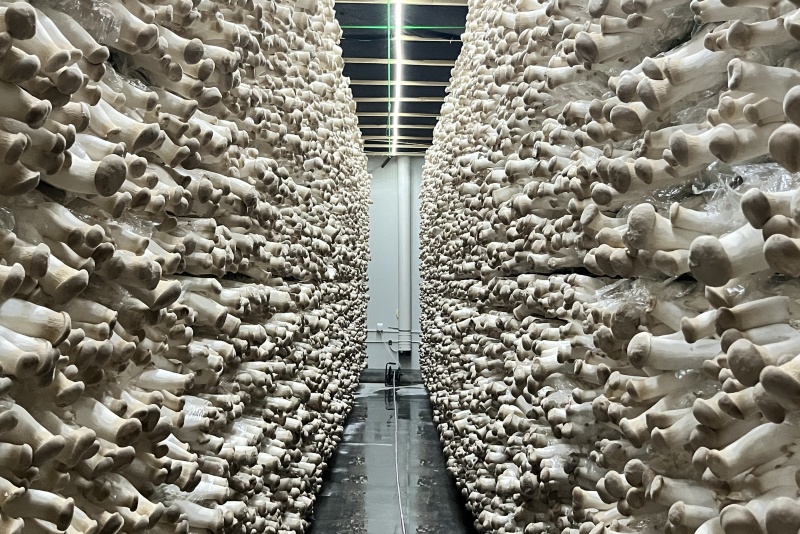

7日下午,记者来到蓬溪县食用菌现代农业园区,雨后的园区仿佛飘散着阵阵菌香。作为全国最大的单体杏鲍菇、虫草花、黄色金针菇工厂化生产基地之一,这里也是川渝新时代文明实践“一廊四带”的重要节点。“整体来看,我们园区通过‘菌菇研学+工业旅游+文明实践’的创新融合,已成为乡村振兴和文旅发展的标杆。”蓬溪县食用菌现代农业园区办公室主任唐小英告诉记者。

据悉,该园区目前可日产鲜菇超400吨,2024年园区综合产值达39.2亿元,食用菌相关产业占比近70%。“当前我们正开展食用菌产业‘技术服务+产销联动+产教融合’文明实践活动,加快食用菌产业全域发展。”唐小英说,园区依托“交易中心”新时代文明实践站,充分发挥“文明实践+”的作用,实现“技术共享、市场互通、数字赋能”三大突破,有效对接重庆,拉动川渝沿线乡镇经济发展,为川渝两地群众生产生活提供有力保障。

在蓬溪县食用菌现代农业园区里众多食用菌被装袋打包的同时,蓬溪县蓬南镇新时代文明实践所里,阵阵悦耳的声音传来,一堂欢乐的声乐课正在进行。“这是我们开展的‘星光假日 五彩蓬南’暑期艺术公益课程,设置了舞蹈、声乐、美术、硬笔等课程,有100多个孩子报名参加。”蓬南镇宣统委员范悦说,这是该镇“文明实践+”工程的一个项目。

蓬南镇地处川渝五区市交汇处,是四川省百强中心镇。范悦介绍,作为四川省新时代文明实践示范所,蓬南镇新时代文明实践所深度融合链接“文明实践+”工程,以实践所为中心,将群众文化、传统文化、非遗民俗、毗邻交流等与文明实践生动融合,让基层公共文化服务‘活’起来。

整体来看,蓬南镇以实践所延时开放为基础,策划“五彩”活动主题,聚焦夜间、假日两类时段,为群众提供精准文化服务,积极构建全时段、全方位、全年龄段的公共文化服务体系,成功构建起辐射毗邻地区的“家门口的文化圈”,年服务量达6万人次,极大增强了社会凝聚力和毗邻影响力,有效提升了公共文化服务效能。

蓬溪县这些点位案例的背后,是其“文明实践+”模式的深度实施。

近年来,蓬溪县主动融入“巴蜀同脉文明同行”川渝新时代文明实践走廊建设,携手毗邻地区,推动“文明+文旅”融合,探索形成跨区域研学旅游路线,培育文旅融合新地标,让文化“软实力”成为吸引川渝及全国游客的“硬支撑”,并以开放拼搏之姿,共筑文明实践高地,共建巴蜀文化走廊枢纽。(四川发布客户端记者 张药滟 实习记者 马梦飞)